Luppolare all’italiana: come è cambiato il modo di fare IPA?

California dreamin’ cantavano i The Mamas and Papas in un brano poi reso popolare nel nostro Paese dai Dik Dik. Per la traduzione italiana delle birre luppolate generatrici dell’onda rivoluzionaria craft d’Oltreoceano, però, più che la California fu decisiva, almeno inizialmente, la Pennsylvania. Da Philadelphia (pur essendo nato a Washington D.C) proveniva infatti Mike Murphy, l’uomo che brassò la prima American Pale Ale sul suolo italico: correva l’anno 2001, i microbirrifici nostrani si contavano sulle dita di due mani, erano prevalentemente concentrati al nord e il Belgio era il dominatore indiscusso come nazione ispiratrice delle loro ricette.

A parte qualche lodevole eccezione come il Birrificio Italiano e Beba, infatti, le lager e gli stili mitteleuropei erano all’epoca considerati troppo vicini all’immagine di birra ordinaria e industriale da cui ci si voleva a viva forza allontanare, senza, ovviamente, dimenticare i maggiori investimenti necessari per produrre correttamente a bassa fermentazione.

Anche le tipologie britanniche, con la sola eccezione della moda dei pub targati Guinness negli anni Novanta, non hanno purtroppo mai davvero sfondato nel nostro Paese, né per volume di importazioni né per numero di imitazioni da parte dei produttori italici: forse la peculiare temperatura di servizio, considerata “calda” alle nostre latitudini, e la ridotta frizzantezza, così diametralmente opposta alla ipercarbonazione delle lager industriali spillate “senza schiuma” che ha (mal)educato a suon di pungenze quasi elettriche le papille gustative di generazioni di bevitori italici, hanno contribuito a penalizzare in modo duraturo gli stili albionici.

Vent’anni fa la capitale e l’intera nazione non potevano nemmeno lontanamente immaginare quando sarebbe stato fecondo il seme piantato in riva al Tevere da quel ragazzo di Phillys che investì tutti i suoi risparmi nell’acquisto dell’impianto in cui cuocere le birre targate Rome Brewing Company tra cui spiccava, mai nome fu più azzeccato, la Pioneer Pale Ale.

In controtendenza rispetto allo standard italiano dell’epoca e dunque quasi più profetico che pionieristico fu anche il modello del quasi brewpub adottato da Murphy sulla scorta del successo delle taproom statunitensi: quasi perché l’impianto produttivo si trovava in uno stabile a pochi metri dal pub Starbiss, locale preesistente al microbirrificio, che funzionò per qualche anno da vetrina per le Pioneer e le sue sorelle. Malti Pale e Cara, una generosa dose di luppoli Cascade e Chinook in amaricatura e dry hopping e lievito Chico, ovvero di provenienza Sierra Nevada e noto anche come US 05. Nello zeitgeist di oggi, in cui chi vuol parlare di APA e IPA mostrandosi informato e sul pezzo deve riempirsi la bocca di termini come juicy, hazy, murky, dank, ddh, la semplicità di questa ricetta può far sorridere, ma all’epoca il profilo organolettico generato dalla miscela di ingredienti risultò assolutamente rivoluzionario e segnò in modo netto l’introduzione della tipologia in Italia nel nostro Paese e i suoi primi sviluppi.

Seguirono infatti anni in cui il confine stilistico e “semantico” tra American Pale Ale e American IPA, ancora oggi non pienamente assimilato dall’intera platea dei consumatori di birre artigianali malgrado sia stato nel frattempo marcato in dettaglio dagli atlanti internazionali degli stili, risultava piuttosto nebuloso anche per birrai e appassionati della primissima ora.

Ben tratteggiato e facilmente identificabile era invece l’identikit organolettico delle birre divenute così iconiche da divenire, nel giro di pochi anni, quasi un sinonimo di “artigianale” agli occhi dei meno coinvolti nel movimento: il colore ambrato molto carico accompagnato da un bouquet intensamente agrumato, con il mandarino in prima fila, arricchito da note di pesca gialla matura si trasmettevano al palato con un corpo consistente e una spiccata rotondità maltata, improntata al biscotto e al caramello biondo, al fine di bilanciare l’intenso amaro venato di scorza d’agrume ed echi balsamici.

Non è un mistero che la Re Ale, la prima cotta prodotta da Birra del Borgo nonché prima “luppolata all’americana” a godere di un successo (e di una distribuzione) nazionale, sia stata profondamente ispirata dalla Pioneer: del resto Leonardo Di Vincenzo aveva affiancato Murphy come aiutante nel microbirrificio di Roma, così come nella A.F.O (acronimo di Ale for Obsessed), antico cavallo di battaglia di Birrificio del Ducato, ritroviamo un’analoga base di malti e un simile blend di luppoli, con il Simcoe ad aggiungersi a Cascade e Chinook.

Il filo conduttore dell’innovazione e dell’avanguardia più spinta, in quegli ormai lontani anni, era rappresentato dalla quantità di IBU e dall’intensità dei sentori amaricanti sviluppati: l’idolo liquido planetario era del resto la 90 Minutes IPA di Dogfish Head, lanciata sempre nel 2001 e caratterizzata dalla continua aggiunta di luppolo per un’ora e mezza con una tecnica che Calagione aveva mutuato da uno showcooking in cui aveva visto uno chef addizionare in continuo piccole quantità di pepe a una zuppa.

Muscolarità, intensità e pienezza sempre crescenti erano dunque le parole d’ordine del movimento craft: quanto più le major industriali riducevano di anno in anno le quantità di luppolo e il tenore d’amaro nei loro prodotti, tanto più il movimento artigianale lanciava la sua provocatoria sfida usando APA e American IPA come arieti e combattendo a colpi di luppolature definite smodate, inusitate, mostruose e così via.

La strategia comunicativa di BrewDog in quell’epoca era tutta orientata dal mantra dimentica le blande birre industriali, ora aromi e sapori ti aggrediranno ferocemente e fece scuola in tutto il globo. Equilibrio e facilità di beva non furono, almeno per una breve stagione, l’imperativo categorico: non è un caso che la citata 90 Minutes di Calagione abbia generato prima una figlia ancora più estrema, la mastodontica 120 Minutes, e solo in un secondo momento la più accessibile 60 Minutes, mentre anche dalla Scandinavia calavano nel nostro Paese esemplari superpalestrati dello stile che diventavano, a loro volta, nuovi modelli per i birrifici nostrani.

Una deflagrante carica d’amaro, del resto, necessita di un bilanciamento gustativo che veniva ottenuto con un utilizzo massiccio di malti Cara e un significativo residuo zuccherino, altre componenti che andavano ad arricchire sì ma anche ad appesantire la pinta: l’effetto mappazzone, per citare lo chef Bruno Barbieri, non esiste solo in cucina e ritengo abbia avuto un ruolo determinante a catalizzare la successiva cura dimagrante vissuta dalle birre di questa tipologia, cura peraltro indispensabile nel momento in cui la birra artigianale ha dovuto passare all’età adulta e mutare la sua epidermide da divertimento occasionale per pochi a potenziale bevanda quotidiana per molti.

Lo spirito del tempo ha infatti disegnato una curva parabolica agli albori degli anni Dieci del XXI secolo ma prima di analizzarla è istruttivo pensare a due birre che, per aspetti opposti, sono emblematiche di questa più antica dinastia del regno dei luppoli. La prima è la 1000 IBU di Mikkeller, provocatoria, eccessiva, sbilanciata e, nessuno si offenda, gustativamente poco sensata esattamente come il suo nome lascia presagire: vero e proprio apice (o fondo) della tendenza del sempre di più, ancora di più, giunta non caso sul mercato nel 2010, a naturale conclusione di un’epoca. La seconda è la Artigianale di Bi-Du, in cui il Cascade convive con i continentali Perle e Styrian Golding creando un’identità amara multicolore che gioca tra gli agrumi, la susina matura e ricordi terrosi: le amaricature ben bilanciate dalla componente maltata donano un esemplare equilibrio a una ricetta invecchiata decisamente bene (o non invecchiata affatto?) e che, gustata al top della forma, genera una certa nostalgia per quanto di buono fosse possibile costruire in un perimetro stilistico ormai non più frequentato se non per ingenuità o imperizia.

Oggi, infatti, quando un neonato birrificio di provincia o la milionesima beer firm sottopone una campionatura a un publican o a un distributore da cui vorrebbe essere trainata e tra le referenze compare una APA o American IPA di color rame brunito e carica di malti caramello e corpo quanto, magari, timida nei profumi o, peggio ancora, con l’inconfondibile sentore di marmellata di frutti rossi indice di vecchiaia dei verdi coni in birre con questa base di malti, l’inevitabile risposta che riceve, al netto di “filtri educazione” più o meno spessi è: dove hai vissuto e cosa hai bevuto negli ultimi dieci anni? Oggi chi ordina una IPA non si aspetta più questo!

Ma allora cosa ci si aspetta oggi? Una birra dal colore dorato più o meno carico ma che non valicherà sicuramente i confini dell’ambrato (altrimenti il furore classificatorio, infiammatosi negli ultimi anni in parallelo con lo schiarimento della APA e A-IPA, ne richiederebbe l’inquadramento nella ristretta ma battagliera famiglia delle Red o Amber IPA), con un bouquet aromatico di ben maggiore intensità rispetto al passato e declinato su profumi tropicali e resinosi più che di agrumi.

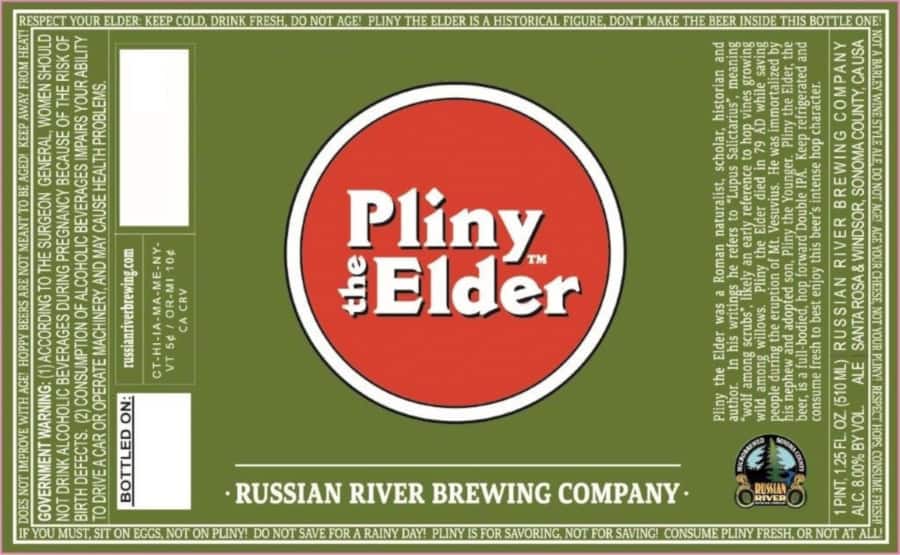

La seconda rivoluzione del luppolo arrivò infatti proprio dalla California della citazione musicale da cui siamo partiti e ha avuto come birre totem le produzioni di Russian River, Pliny the Elder in testa, Port Brewing e Pizza Port. Solo malto Pils o Pale, con al più uno spruzzo di Cara (o Vienna o Monaco) a dare un pizzico di struttura ma lasciando il colore chiaro e il corpo decisamente snello: le IPA di scuola West Coast mirano a concedere il proscenio in uso esclusivo all’aromaticità dei luppoli e ad essere lineari e dirette in bocca manifestando un’elevata bevibilità malgrado tenori alcolici non di rado tutt’altro che lievi.

Le birre della svolta, immediatamente baciate da un clamoroso successo di pubblico e critica, in Italia sono state la Spaceman di Brewfist e la Verguenza di Menaresta, che inaugurò anche la fama di Marco Valeriani come maestro di tecnica e tecnologia brassicola (forte del suo background di studi universitari e di esperienze nell’industria alimentare) nonché guru delle luppolate in traduzione italiana.

Concettualmente e gustativamente, le West Coast sono per certi versi agli antipodi rispetto alle APA e A-IPA dei pionieri: i malti sono importantissimi nel loro bilanciamento ma fungono solo da spina dorsale, da attori di spalla quasi invisibili ma senza i quali il protagonista (il blend di luppoli scelto) si incarta e perde tutto il suo fascino e carisma, mentre il tenore nettamente inferiore di zuccheri residui richiede un minor dosaggio di luppolo da amaro al fine di evitare finali di sorso legnosi e astringenti.

Dal punto di vista aromatico, c’è stato un ricambio generazionale anche nei luppoli: il Citra ha da ormai più di un lustro soppiantato il Cascade come varietà più richiesta al mondo (mi è capitato anche di sentire qualche birraio italiano emettere sentenze tombali quali il Cascade come luppolo da IPA è morto, affermazione che mi pare quantomeno eccessiva) e anche l’Amarillo è passato dalla wish list al trash bin di molti birrai a vantaggio di cultivar dalle fragranze più tropicali e resinose come Mosaic, Simcoe, El Dorado, Azacca, Denali ed Ekuanot (noto in passato come Equinox) fino ad arrivare a varietali apportatrici di aromi di frutta rossa a bacca, melone, uva spina o addirittura di candy alla fragola come gli australiani Galaxy, Vic Segret ed Enigma.

Oltre a questioni più o meno frivole legate alla moda, il cambiamento del paradigma luppolato ha un suo senso anche sul piano gustativo: la più volte ricordata maggiore secchezza trova infatti un’insperata ma quanto mai salvifica compensazione nelle noti dolci, da frutta matura e tropicale, che alcune delle varietà di luppolo più a la page donano come effetto paradosso alle birre, sentori peraltro ulteriormente rinforzati dalla scelta, sempre più gettonata, di utilizzare in fermentazione lieviti generatori di rilevanti quantità di esteri fruttati come il Vermont o addirittura ceppi britannici in luogo del vecchio fedele US 05.

Quando sono prodotte a regole d’arte, le West Coast sono indubbiamente di più agile sorso rispetto alle luppolate di scuola precedente: non a caso quando la Pioneer Pale Ale venne riproposta nel 2012 in alcuni locali e festival italiani l’effetto sui bevitori aggiornati risultò sentimentalmente analogo a un giretto su una carrozza a cavalli. Ovvero: si ripensa con un pizzico di commozione e una lacrimuccia incipiente su come il tempo scorra, si ammira l’acume ingegneristico degli inventori del passato, ma per la vita di tutti i giorni si torna a mezzi tecnologicamente più avanzati.

I rischi insiti in questa tipologia o sottotipologia sono essenzialmente tre. Il primo è l’effetto “stampino”, generato dalla scelta delle medesime varietà di luppolo: la coppia Mosaic-Simcoe, in particolare, è decisamente inflazionata e l’avvento dei cryo hops, che tendono a appiattire le differenze tra varietà, ha ulteriormente acuito il potenziale problema.

Da considerare anche gli errori nella struttura maltata, che non si deve mostrare ma deve fare comunque il suo preziosissimo e silente lavoro, visto che, qualora la base di malti non sia ben studiata si avrà infatti una spiacevole sensazione di vuoto in bocca, come se si stesse bevendo una sorta di acqua tonica al luppolo, con le componenti aromatiche dei luppoli aggrappate al palato senza alcun bilanciamento e non di rado foriere di fastidiose astringenze.

Terzo aspetto: qualità, freschezza e dosaggio dei luppoli. Anche se alcuni birrai ritengono che definire pellettoso l’aroma di una loro IPA sia un complimento, a mio giudizio l’evocazione di un sacchetto di pellet di luppoli appena aperto non è il miglior biglietto da visita per una birra, peggio ancora, ovviamente, quando l’oro verde non sia di primissima qualità o abbia i suoi giorni migliori già dietro le spalle e la superficie del liquido emani un afrore di cipolla o aglio crudi appena affettati, effetto collaterale tipico di alcune varietà come Citra o Summit quando non in splendida forma.

In un mondo sempre più interconnesso, mode e tendenze viaggiano veloci: non sono certo più i tempi in cui la neonata Pils impiegò 32 anni per raggiungere gli Stati Uniti dalla Boemia. E così i nostri birrifici hanno rapidamente accolto ed elaborato tutte le creature fuoriuscite dal calderone ribollente delle Speciality IPA. Sembra definitivamente tramontata la breve stagione di celebrità delle Black IPA o Cascadian Dark Ale, ormai a stento reperibili anche negli States: ossimoriche nella definizione e costrette a vivere in uno strettissimo carrugio sul piano gustolfattivo, dacché il connubio tra tostature e amaro agrumato da luppolo assai di rado si tramuta in un matrimonio d’amore.

I migliori esemplari dello stile risultano infatti quelli in cui la colorazione risulta essere solo un costume carnevalesco mentre il carattere dominante è decisamente quello citrico dei luppoli. Le vincitrici di medaglie nella categoria alla World Beer Cup o al Great American Beer Festival sono puntualmente birre che a occhi chiusi si faticherebbe a individuare come scure, tanto tenue è il contributo delle tostature. In Italia invece l’apporto dei malti torrefatti è sempre stato più elevato di quanto accadesse nella terra d’origine cosicché i migliori esemplari erano birre che negli USA sarebbero state probabilmente definite come American Stout, i peggiori risultavano essere una vera sfida alle papille gustative dell’incauto bevitore, che finivano per essere spazzolate a viva forza da due diverse direzioni. Emblematico che una delle poche Black IPA veramente all’americana viste dalle nostre parti, l’ultima cotta prodotta della Black Queen di Hammer, risalente ormai al 2019, sia stata poco compresa dal pubblico malgrado gli sforzi del birrificio e dei suoi distributori di comunicarla correttamente a publican e clienti.

Una simile strettoia organolettica è pure la dimora delle Rye IPA, sorte prevalentemente in Scandinavia e solo marginalmente approdate in Italia: il carattere della segale, che dona note floreali al naso ma sensazioni boccali piuttosto oleose e rustiche, va opportunamente bilanciata con l’amaricatura di luppolo al fine di evitare, di nuovo, un grattugiamento del palato e della lingua.

Molta curiosità avevano generato le Brut IPA, che nel mio ultimo viaggio negli USA, risalente al 2018, erano guardate dagli addetti ai lavori con più interesse e attenzione rispetto alle NEIPA: secchissime, grazie anche all’utilizzo di fiocchi di riso, vivacemente carbonate, di medio/alto tenore alcolico e a ridotto contenuto di unità di amaro al fine di evitare pericolose astringenze, generalmente erano profumate con mix di luppoli che andavano a richiamare il bouquet degli spumanti e avevano anche stuzzicato la mente dei birrai per la possibilità di cross over con il mondo delle IGA tramite l’utilizzo di mosto d’uva.

Il 2020 e l’emergenza Covid le hanno fatto scomparire dai radar, assai probabilmente a causa dell’elevato costo produttivo unito a una shelf life piuttosto breve, il futuro ci dirà se risorgeranno o saranno ricordate come meteore.

Pur con tutte le difficoltà e contraddizioni del caso, prosegue invece il successo anche italiano delle NEIPA, termine che è sempre meno sinonimo di juicy o hazy dal momento che i ceppi di lievito caratterizzanti queste specialità nate nel New England (Vermont, Conan e altri) vengono sempre più utilizzati anche per la produzione di IPA e derivati che non prevedano l’utilizzo di frumento, segale, avena, lattosio e tutti gli ingredienti apportatori di proteine e zuccheri non fermentiscibili necessari per donare l’aspetto torbido e la consistenza succosa che contraddistingueva inizialmente la sottotipologia. Sul piano gustolfattivo i principali rischi connessi alla non ottimale esecuzione di queste birre, oltre a malsani coloriti grigiastri sintomo di ossidazione incipiente, sono un eccesso di dolcezza, dovuto alla sommatoria di elevato residuo zuccherino e opulenti sentori fruttati dati dai luppoli e dagli esteri fermentativi, e un raschiante pizzicore, affine a una piccantezza molesta, in uscita dal sorso a causa dell’elevata presenza di residui di dry hopping.

La parola “dolcezza” riferita a un qualche membro della famiglia delle IPA può far trasecolare ma è esattamente un segno dei tempi: dalla gara delle IBU di poco più di un paio di lustri fa si è infatti arrivati a birre, sovente classificate come NEIPA, con zero unità d’amaro perché tutti i luppoli sono aggiunti a fine bollitura, in whirlpool o in dry hopping e non è così raro raccogliere il grido di dolore di amanti delle IPA della primissima ora che si sentono traditi e supplicano per avere birre di nuovo amare, non boccette di profumo.

Saranno pane per i loro denti le Triple e Quadruple IPA che si affacciano sempre più numerose all’orizzonte e che potrebbero annunciare un ritorno dell’estetica dei muscoli? In fin dei conti la ruota dei luppoli e della storia è sempre in movimento!