Sapevate che? Tutto sulla Gose

Non è una birra per tutti, ma chi la ama non può fare a meno del suo tocco salino, della rinfrescante speziatura regalata dai semi di coriandolo e della sua sferzante acidità. Stiamo parlando della tedesca Gose, che fortunatamente negli ultimi anni è stato oggetto di interpretazione da parte di numerosi birrifici artigianali, italiani compresi. Per gli amanti del genere e per chi ne volesse sapere di più, ecco dieci domande su questa storica e affascinante bevanda.

Dove nasce la Gose?

Nonostante in molti rispondano di getto Lipsia, la città tedesca che ha dato i natali a questo stile è Goslar, in Bassa Sassonia. Qui scorre il fiume Gose che non solo ha ispirato il nome alla birra ma l’ha anche resa unica, grazie alla particolare composizione della roccia ricca di minerali, del resto l’area era famosa per le sue miniere tra cui quelle di sale, dove scorrevano le falde freatiche.

Quando venne realizzata la prima ricetta?

La più antica testimonianza che attesta la vendita di Gose è rilasciata dal Comune di Lipsia e risale al 1738, anche se il mito pare che affondi le radici al tempo di Ottone III intorno all’anno mille.

La Gose era diffusa a Lipsia?

Agli inizi del novecento a Lipsia era prassi ristorarsi con la Gose, ordinata in uno dei circa ottanta locali di mescita, gosenschenken, allora in attività. Con la seconda guerra mondiale la produzione venne sospesa e nel 1945, anche la Döllnitz Ritterguts Brauerei, ultimo baluardo brassicolo rimasto, fu costretto a chiudere i battenti.

Chi ha salvato la Gose nel dopoguerra?

Un ex dipendente della Döllnitz, Friedrich Wurzler, riaprì un piccolo birrificio che portava il suo stesso nome e la Gose tornò nei bicchieri di Lipsia. Alla morte di Friedrich, il birrificio passò in mano al figlio Guido Pfnister, che però morì anzitempo e la produzione con lui. Vent’anni dopo il colpo di scena: Lothar Goldhahn, un publican del luogo, decide di riaprire una celebre gosenschenke, la Ohne Bedenken. Riesce a entrare in contatto con un dipendente che aveva lavorato presso il Friedrich Wurzler Brauerei mettendo a punto nuove ricette che, nel 1986, la Berliner Schultheiss-Weisse-Brauerei di Berlino Est, decise di produrre. Ma la domanda di Gose era scarsa, e il tentativo di Goldhahn di aprire un proprio birrificio nel 1991 andò male. Si tentò nuovamente di far produrre fuori Lipsia la birra e questa volta ha salvare le salate figlie del fiume di Goslar ci pensò Andreas Schneider, proprio il titolare della bavarese Schneider Brauerei. Si innamorò a tal punto del progetto e della birra che nel 1995 la produzione riprese e nel 2000 aprì i battenti il Bayerischer Bahnhof, nella vecchia stazione ferroviaria di Lipsia, poco distante dal centro storico.

Qual è la ricetta di una Gose?

Lo stile prevede l’impiego fino a un 50-60% di malto di frumento; l’aggiunta in bollitura di semi di coriandolo macinati e granelli di sale (reminiscenza dei tempi in cui si utilizzava l’acqua del Gose); e un processo di trasformazione del mosto al quale, accanto a convenzionali ceppi di Saccharomyces Cerevisiae, concorrono colonie di batteri lattici.

Che caratteristiche ha una Gose oggi?

Si tratta di una birra dalla gradazione contenuta (4.2/4.8%), dal colore dorato chiaro e opalescente; dall’aroma speziato (citrico, pepato), caratterizzato da leggeri sentori fruttati (mela, pera); dal corpo snello (elevata attenuazione); dalla buona carbonazione; dal gusto acido e salato; dall’amaro molto contenuto e dal finale asciutto e rinfrescante.

E la Gose di un tempo?

Alle origini la birra seguiva una fermentazione spontanea e le acidità erano più marcate di quelle odierne così come gli off-flavor. La versione più diffusa e popolare non prevedeva aggiunte, ma era diffuso, l’utilizzo di sciroppi per stemperare l’acidità, così come accade per le Berliner Weisse. La birra poteva virare al rosso con lo sciroppo di lamponi o al verde, grazie all’essenza di asperula. Era riservata alle donne la versione con un liquore alla ciliegia (Frauenfreundliche), mentre soprattutto d’inverno era diffusa la versione corretta con Allasch (Regenschirm), liquore tipico della città aromatizzato al cumino.

Quali sono le etichette più rappresentative?

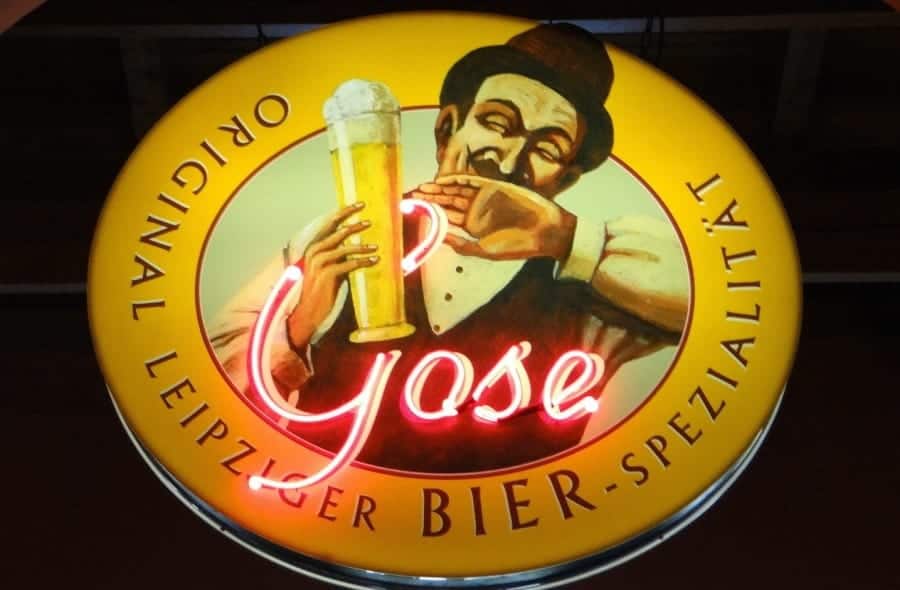

Tra le versioni tedesche circolanti in Italia le più rappresentative sono la Original Gose di Ritterguts e la Original Leipziger Gose di Bayerischer Bahnhof. Tra le versioni italiane più riuscite, spesso reinterpretate, ricordiamo la Belle Gose di Civale/Montegioco/Croce di Malto, la Margose di Birranova, la Salada del Birrificio Lariano, la Goslar 1826 del Piccolo Birrificio Clandestino/ La Buttiga, Gosexy del birrificio Batzen, Meingose del birrificio Bionoc’, Gose Buskers di Buskers Beer e Mc 77.

In quale bicchiere tradizionalmente si serve la Gose?

Il bicchiere tradizionale è cilindrico. Il Gose Glas si presenta con un’ampia capacità (si oscilla tra 40 e 65 centilitri), dotato di una buona dilatazione basale ma, dall’altro, di una sagoma di tendenza slanciata (circa 20 centimetri l’altezza), similmente allo standard di Colonia. Vuoi saperne di più? Vai alla scheda del bicchiere.

E in abbinamento?

Qualcuno dirà: missione difficile quella di trovare un compagno affidabile sulla tavola per una birra dal carattere acido e per di più salato. E invece nelle sue presunte debolezze, si nascondono proprio le sua virtù. Provare per credere con uno spaghetto alle vongole: frizzantezza e acidità saranno le frecce al nostro arco per gestire la componente grassa e smorzare il timbro aromatico del mollusco; la sapidità perfetta per creare continuità con i sali contenuti in dosi significative nel boccone; la nota citrica e pepata del coriandolo a dare freschezza al piatto e rinnovare il piacere.