Alle origini della IPA: la storia completa e aggiornata

India Pale Ale: ovvero, il grande inganno. Uno stile brassicolo in merito al quale molti credono di sapere tutto; alcuni ritengono di sapere molto, quantomeno abbastanza; e solo pochi sono consapevoli di sapere poco. Un panorama la cui visione può ad esempio assumere come punto di partenza la convinzione, errata ma assai diffusa, che la tipologia coincida con la sua “versione codificata” più recente, quella statunitense. Pensiamo di non andare lontano ipotizzando che, nel nostro Paese, tra i consumatori anche abituali di birra, la IPA sia un prodotto caratterizzato da tratti sensoriali “a stelle e strisce”: un naso di agrumi, frutta esotica, erbaceità e resine; una bocca segnata dalla vigorosa parabola ascendente delle percezioni amaricante, dominatrici nel finale di sorso. Pensare che questo sia l’identikit organolettico identificativo di una IPA e che la provenienza dello stile sia statunitense, è ovviamente errato. Benché occupante una posizione egemone nell’attuale scenario internazionale, quella oltreatlantica rappresenta appunto la variante moderna, entrata in scena più o meno a partire dalla metà degli anni Settanta, di una tipologia le cui origini, e dunque il cui modello primigenio, rimandano all’orgogliosa tradizione della “pinta” britannica. Fatto dunque un primo passo indietro (nel tempo) e avanti (nell’indagine), proviamo a mettere ordine nel “puzzle” in cui si trovano scomposte le tessere unendo le quali forse un giorno si riusciranno a ricostruire puntualmente i primordi delle IPA. E nel compiere questo primo passo, si vedrà come, in riferimento alla materia di cui ci stiamo occupando, i punti certi siano tutt’altro che numerosi; anzi, emergerà con nettezza come questo particolare “spin-off” della preesistente Pale Ale (il cui esordio in Inghilterra data più o meno ai decenni tra la metà e la fine del XVIII secolo) si presenti, inizialmente, mettendo in luce fisonomie proteiformi. Ricalcando suggestivamente una prerogativa – appunto la capacità di mutare aspetto – tipica di diverse figure (dal dio ricostruttore Visnu al demone Mahisha) appartenenti alla mitologia del Paese da cui trae spunto la stessa locuzione alla quale stiamo dedicando la nostra attenzione: l’India.

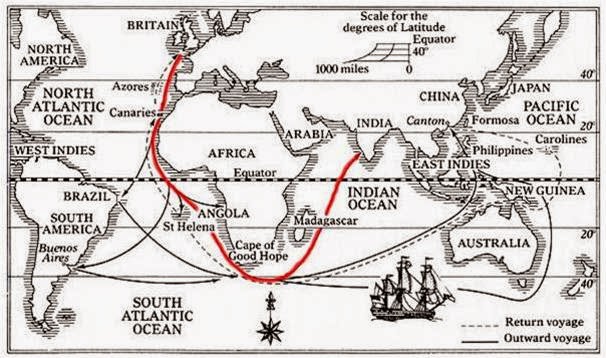

Di certo, entrando nel vivo di questa nostra ricerca, un altro luogo comune – ancora tenace, ma via via meno incrollabile – da cui sgombrare definitivamente il campo è quello relativo all’intenzionalità del progetto al quale avrebbero tratto vita le IPA. Le quali, secondo la “saga” che ha prevalso fino ai primi Duemila, sarebbero state frutto appunto di un lucido atto di volontà. In sintesi, vista la difficoltà di esportare birra in India, a causa dei processi di deterioramento dovuti alla durata e alla alte temperature del viaggio, a un bel momento, tra fine Settecento e primi Ottocento, un produttore londinese – indicato in George Hodgson, titolare della Bow Brewery – avrebbe preso a sfornare una Pale Ale più alcolica e luppolata (ergo più resistente alle intemperie), battezzandola appunto India Pale Ale. Ebbene, a mettere in discussione una simile narrazione sono stati diversi storiografi, tra cui il sempre acuto Martin Cornell, premiato giornalista, titolare e animatore del blog Zytophile, membro fondatore della Gilda britannica degli scrittori birrari e già vincitore del titolo di “Beer Writer” dell’anno. In particolare, Cornell fa notare alcuni precisi elementi di rilievo. Primo, già precedentemente alla metà del Settecento gli “stenti” del trasporto pare non fossero poi così tragici: sì, le birre talvolta “cedevano”, ma non era la regola; anche perché era almeno fin dal 1760 che i produttori avevano assunto consapevolezza circa la necessità di un “extra hopping” per corazzare le proprie partite da esportazione, e non solo le Pale Ale. Terzo, in ogni caso non c’è alcuna prova che il “guizzo d’ingegno” sia da attribuire a un marchio specifico: Hodgson ebbe sì un ruolo di primo piano nelle vendite in India, ma non perché la sua Pale Ale fosse meglio gradata delle altre, peraltro, i suoi 6.5 gradi alcolici – e siamo alla quarta obiezione – erano inferiori, non superiori, alla media del periodo, bensì perché il suo stabilimento, la Bow Brewery, era più vicino ai moli d’attracco, sul Tamigi, degli East Indiamen, i vascelli costruiti per affrontare la rotta orientale. Quinto punto: secondo Cornell, Hodgson ebbe piuttosto la buona sorte di veder andare a buon fine il trasporto in Oriente della sua October Beer, tipologia stagionale, di discreta stazza etilica e di discreta luppolatura: la quale, grazie a tali prerogative evidentemente riusciva a schivare i pericoli più minacciosi di quel complicato percorso navale. Sesto punto, il conio di Ipa come lo si conosce oggi non compare se non negli anni Trenta, come vedremo in dettaglio più avanti: prima si usavano perifrasi quali “Pale Ale prepared for the East and West India climate” (preparata per i climi indiani). E si continuò a farlo anche per un buon 10 anni dopo.

E dunque, come andarono realmente le cose? Difficile dirlo in maniera definitiva, ma una buona ipotesi prende forma attorno a uno dei pochi dati che sembrano certi; ovvero quello della Pale Ale che avrebbe dato il maggior contributo all’affermazione della nuova tipologia: la Bass Pale Ale. Per arrivare al suo ruolo dobbiamo però muovere dalla birra di George Hodgson; le cui fortune in India, dovute, come appena visto, soprattutto a motivi di carattere logistico, dettarono una tendenza che sarà seguita dai “brand concorrenti” che – a questo punto, sì, con probabilmente precisa intenzione – scommisero sulle versioni “extra hop” delle rispettive Pale Ale nella corsa al goloso mercato indiano. In particolare, le fonti riportano di come, a muoversi con solerzia, furono soprattutto tre realtà imprenditoriali di Burton-upon-Trent: la Salt, la Allsopp e la Bass (quest’ultima fondata nel 1777 dal patriarca William). Cosa li spinse a scattare verso il Sudest asiatico? Tenete presente che siamo nei primi anni del XIX secolo; e che, in seguito agli sviluppi delle guerre napoleoniche, nel 1807 il regno Unito aveva perso i vitalissimi filoni del commercio con il Baltico. Occorreva trovare una direttrice sostitutiva, e il fiuto di quei navigati business men venne a individuarlo proprio nelle Indie. L’affare fu affrontato, pare (e l’iniziativa andrebbe ascritta a Samuel Allsopp), con lo stesso presidente della EIC-East India Company, Campbell Marjoriebanks, nel 1822. Ebbene, nel giro di un anno, la stessa Alsopp e la Bass erano in grado di contendere a Hodgson il mercato che con tanto acume e intraprendenza si era conquistato. Gradualmente la competizione si restrinse ai soli “burtoniani”; poi, tra loro, a spuntarla fu Bass, in virtù – forse – di una ricetta particolarmente efficace: robusta gravità originale del mosto (mediamente non meno di 15 Plato); decisa attenuazione del patrimonio zuccherino e quindi alcol in proporzione; energica luppolatura, a base di generose quantità di Fuggle, Kent Golding (e fin qui niente di strano), più varietà importate, con ogni probabilità dalla Germania e (udite udite) dalla California. Comunque sia andata, la Bass Pale Ale fu la Ipa di maggior successo tra Ottocento e Novecento, conquistando il primato di “best seller label” nelle Terre di Sua Maestà e rendendo il proprio simbolo (l’inimitabile triangolo rosso) tanto celebre da trovarlo immortalato nientemeno che nel celebre dipinto di Édouard Manet, Il bar delle Folies-Bergère.

Curioso, peraltro, notare come quella che viene identificata come la più efficace “apripista” a beneficio di tutte le future generazioni di IPA, in realtà non fosse designata come tale. E qui entra in ballo la questione dell’entrata in uso della locuzione India Pale Ale. In questo senso, la bussola cronologica punta la propria lancetta verso gli anni a cavallo tra il terzo e il quarto decennio del XIX secolo, con due evidenze testimoniali. La prima, da più tempo sul tavolo, è quella che pone la propria attenzione sull’avviso pubblicitario, pubblicato dalla testata britannica “Liverpool Mercury” nell’edizione del 30 gennaio 1835. La seconda, di più recente emersione, retrodata significativamente il “momento clou”, ma soprattutto ne sposta le coordinate geografiche: il 29 agosto del 1829, sulle pagine dell’australiano “Sydney Gazette and New South Wales Advertiser” appare la “réclame”, relativa agli articoli in vendita all’Emporio Sparks, che riporta la disponibilità di due birre, la Taylor’s e la East India pale ale. Dunque, sebbene la paternità della Ipa in questione non sia esplicita, si tratta, con ogni probabilità, di quella prodotta dalla Taylor Walker (fondata a Londra nel 1730 e dal 2015 sotto la proprietà della Greene King), un marchio che esportava con successo verso il Nuovo Galles del Sud non solo le sue Stout e Porter (dal 1822), ma anche, appunto, le propria Pale Ale (documentate in Australia dal 1823). Nel caso specifico di quest’inserzione, doveva trattarsi di due versioni proprio di quella Pale Ale: l’originale (meno luppolata) e la secondogenita, qui battezzata per la precisione EIPA (East India Pale Ale).

Aspetto comunque cruciale della questione è che la distinzione tra le Pale ordinarie e quelle da esportazione si sia mantenuta alquanto liquida piuttosto a lungo, ovvero, che non ci sia stato, probabilmente, un volontario atto fondativo, del nuovo stile, da parte di alcun produttore. Appare interessante notare come l’alba dello stile interessa vicende nelle quali troviamo in qualche modo gli zampini sia degli Stati Uniti (con il luppolo californiano nella ricetta della Bass Pale Ale), sia dell’Australia (con l’inserzione pubblicitaria sulla Sidney Gazette). Insomma, una trama complicata ma avvincente. Anche perché, diversamente da Cornell e da altri allineati sulla sua posizione, c’è invece chi, come William Bostwick (collaboratore del portale Smithsonian e autore del volume “The brewer’s tale: a history of the world according to beer”) vede i fatti da un punto di vista diverso, attribuendo a Hodgson un ruolo più consapevole nel puntare su una nuova versione export. Stando alla sua ricostruzione la Bow Brewery, che già distribuiva in India la sua Porter, ma con pessimi risultati, cercò soluzioni alternative caricando i bastimenti con mosto non fermentato per poi inoculare il lievito a destinazione; recapitando agli acquirenti della birra concentrata per reidratarla e diluirla in loco. Nessuno degli “escamotage” tentati però risultò vincente. Sarebbe stato a quel punto Hodgson a scommettere, intenzionalmente, sulla sua October Beer, la quale, concepita per una lunga maturazione, addirittura sembrava giovarsi della lunghezza della rotta indiana. Il primo scarico, nel gennaio 1822, sarebbe stato trionfale, addirittura: tanto che i figli di George, Mark e Frederick Hodgson, divenuti titolari dell’azienda di famiglia, negli anni seguenti aumentarono i prezzi del loro prodotto, fino a bypassare lo stesso ruolo della EIC. Uno stato di cose che la Compagnia chiaramente non poteva tollerare. Infatti, a fine anni Venti (e qui il racconto, ma con uno sfalsamento di oltre un lustro, si riallinea con quello di Cornell), chiese ad Alsopp di replicare la “October” della Bow Brewery; dando il là a quegli sviluppi, favorevoli a birrai di Burton, cui abbiamo in sintesi già accennato.

Altra voce, che accende una luce diversa, è rappresentata dalla “penna”, a sua volta assolutamente accreditata dell’inglese Pete Brown. Una voce che entra nel merito della discussione sui quantitativi di luppolo e alcol che caratterizzavano la media delle IPA. Ebbene Brown ammette come non ci siano evidenze documentali tali da poter affermare che la tipologia fosse caratterizzata da valori sempre sostenuti di IBU e gradazione. Piuttosto individua uno spartiacque per quanto riguarda la crescita dell’asticella alcolica delle IPA nel 1857, anno di moti affrontati con l’intervento delle forze armate inglesi, repressi nel 1858 e seguiti dall’approvazione del “Government of India Act”, che trasferiva l’autorità sui territori del subcontinente dalle mani della Compagnia a quelli della Corona (allora in testa alla regina Vittoria). Ecco, in quel biennio, i soldati di sua Maestà vivevano esistenze al limite (l’aspettativa di vita è di due mesi!), alienazione, spossatezza e malattie fecero così crescere il bisogno di alcolici. Talvolta si provvedeva con mezzi propri, ad esempio distribuendo Arrack, un distillato derivante da fermentati di origine varia (frutta, fiori, zucchero di canna, linfa di palma, frumento o riso), che si rivelò non solo nocivo, ma in certi casi letale. Ecco allora che lo Stato Maggiore puntò sulla birra, in particolare su versioni “muscolari” delle IPA. Quanto alla luppolatura – dice Brown – certo la sua freschezza decadeva velocemente, ma la stazza etilica dava modo di ottenere maturazioni quasi liquoroso-ossidative che comunque consentivano di conseguire esiti sensoriali ritenuti gradevoli.

Sì, ma se pensate che sia finita qui, sbagliate di grosso. Anzi, rimanete a sedere, comodamente. Perché se finora abbiamo indagato la fase della “scissione formale” tra Pale Ale e IPA, ancora non abbiamo esplorato le origini di quella tendenza da parte dei produttori britannici ad equipaggiare a dovere le proprie birre da esportazione con extra hopping. Ebbene, affacciarsi retrospettivamente da questo “balcone temporale”, collocato poco oltre la metà del XVIII secolo, significa lanciarsi in un volo radente su quelle che è stata la contrastata vicenda tra la Gran Bretagna e il luppolo. Una vicenda iniziata attorno alla metà del Quattrocento, periodo cui risalgono i primi contatti tra l’Inghilterra e le birre prodotte con luppolo, allora “non pervenute” in Albione e conosciute attraverso i rapporti commerciali con regioni invece già dedite all’utilizzo del rampicante, quali quelle anseatiche della Germania o quelle dei Paesi Bassi. Una vicenda proseguita con fasi alterne e laceranti, a tal punto da produrre una spaccatura netta tra sostenitori di “pinte” tradizionali, poco o niente luppolate (figlie delle consuetudini più antiche, delle speziature e dei gruyt), chiamate “Ales”; e fautori di bevute più improntate alla modernità, ben luppolate (i filari del Kent crescevano rigogliosi fin dal primo quarto del Cinquecento) e qualificate come “Beers”. Una distinzione, tra Ales e Beers, destinata a rimanere piuttosto ben percepita fino a metà Ottocento, quando si configurerà una diversa e, da lì in poi, ben più netta linea di demarcazione: quella tra le Ales (intese come top fermentation) e Lagers, le basse fermentazione. Ecco, indirizzando la torcia verso questo lungo segmento dell’epopea britannica che va dalla metà del XV secolo alla metà del XIX, troviamo almeno due interessanti antecedenti di tipologie brassicole caratterizzate da più che generosa luppolatura: due esperienze che fanno ritenere già assodata la nozione di “extra hopped beer” quale soluzione per meglio affrontare i disagi di un trasporto su lunga distanza, a maggior ragione se seguendo un tragitto assediato dagli alti livelli di calore e di umidità.

La prima di queste tipologie appartiene al repertorio “archeo-stilistico” dei Paesi Bassi. Gli olandesi, infatti, nella loro espansione commerciale in direzione dell’oriente, nei decenni a cavallo tra XVI e XVII secolo si dedicarono a occupare quelli che sarebbero diventati i loro possedimenti in Indocina; e a partire dal 1652 avviarono la medesima operazione in Sudafrica. Ebbene (proprio come sarebbe successo agli inglesi con l’India), anche nel corso di questa avventura coloniale la birra fu uno dei beni fra i più regolarmente caricati sui bastimenti facenti rotta a Sud e a Oriente; imponendo a produttori e navigatori l’individuazione e l’elaborazione di accorgimenti volti a evitare il deterioramento delle partite imbarcate. E va detto – come riferisce lo storico Frederik Ruis – che i mercanti orange si dimostrarono complessivamente assai scrupolosi nell’applicare le cure del caso. Nel loro “decalogo”, spiccavano regole come queste: utilizzare botti ragionevolmente pulite, non danneggiate da piccole fessurazioni e con doghe tenute ben aderenti tra loro con solidi cerchi in ferro; chiudere diligentemente le botti stesse con tappi in sughero energicamente pressati; sistemarle in una parte della stiva non (o meno) esposta ai rischi maggiori di forti colpi di calore; colmare i barili con regolarità, sostituendo la parte di liquido evaporata o fuoriuscita: e, in tal senso, evitare immagazzinamenti che comportassero la formazione di troppe file di fusti sovrapposte l’una all’altra in verticale, cosa che avrebbe reso difficile la colmatura delle file inferiori; e ancora, essendo impossibile impedire ai marinai di succhiellare ogni tanto qualche sorso, almeno vietare loro tassativamente di violare i carichi di maggiore riguardo. Poi, ovviamente, si lavorava a monte, sul prodotto. E in riferimento a ciò, è interessante rilevare come una tra le tipologie olandesi documentate negli anni di cui si sta parlando fosse chiamata “Hoppenbeer”: sì, esattamente, birra luppolata. Descritta come il primo prodotto di origine anseatica a farsi valere per la propria longevità, era brassata senza orzo, a partire da un mosto di malto d’avena maltata (al 70-80%) e di grano. Pensate un po’ come avrebbe potuto cambiare la storia delle tipologie brassicole, se una simile ricetta fosse stata battezzata, ad esempio, “Dutch East Indies Ale”.

Merita, prima di chiudere, soffermarsi su un’altra tipologia antesignana del format “Extra hopping & Extra alcohol”, questa volta di ascendenza britannica, e quindi più genealogicamente collegata alle India Pale Ale medesime. In Inghilterra, infatti, troviamo, fin dalla fine del XIV secolo, attestazioni di uno stile brassicolo indicato come “Double Beer” (a parlarne è, fra altri, lo stesso William Shakespeare, nel suo Enrico VI, opera scritta appunto tra il 1590 e il ’92), stile che, oltre alla vigorosa luppolatura, si caratterizzava per una del tutto peculiare tecnica produttiva, a motivo della quale veniva designata precisamente come “Double”, e non con aggettivazioni più semplici, tra quelle attingibili dall’area semantica delle “alte gradazioni” (quale avrebbe potuto essere la dicitura “Strong”, per dirne una). Ecco, l’elemento discriminante pare fosse proprio una doppia quantità di cereale in ammostamento. William Yworth (chimico e collaboratore di Isaac Newton), nel saggio “Cerevisiarii Comes or The new and true art of brewing” (Londra, 1692), la descrive come il risultato di un processo di mashing in cui, al cereale fresco, anziché acqua, si aggiungevano i primi due mosti ricavati da una cotta precedente: quello ottenuto dallo scorrimento spontaneo della frazione liquida del mash attraverso le trebbie esauste; e quello prodotto dal successivo sparging. Una tecnica che, sostanzialmente, portava il mosto finale a una densità zuccherina grossomodo doppia, appunto, rispetto al suo potenziale standard; e che, a valle, rendeva una pinta la cui stazza etilica poteva sfiorare il 7%.

Ecco dunque, lo stato dell’arte, ancora fluido e, per questo, assai intrigante, circa la mappatura genealogica delle English IPA. Una mappatura con ancora tanto da scrivere, a fronte dei non molti punti fissi accertati. Tra essi, il punto cronologico di prima separazione tra la nostra tipologia classica e la sua versione statunitense: punto che, più o meno univocamente, vien fatto coincidere con il lancio sul mercato, il 18 aprile 1975, da parte della “Anchor Brewing” (di San Francisco), della Liberty Ale. La prima IPA brassata con uso massiccio di Cascade in dry hopping e in regime monovarietale. Ma questa è un’altra storia…

Meno male che abbiamo Cantoni! Bellissimo articolo. Grazie Simon!

Grazie a te per l’apprezzamento, Doug!