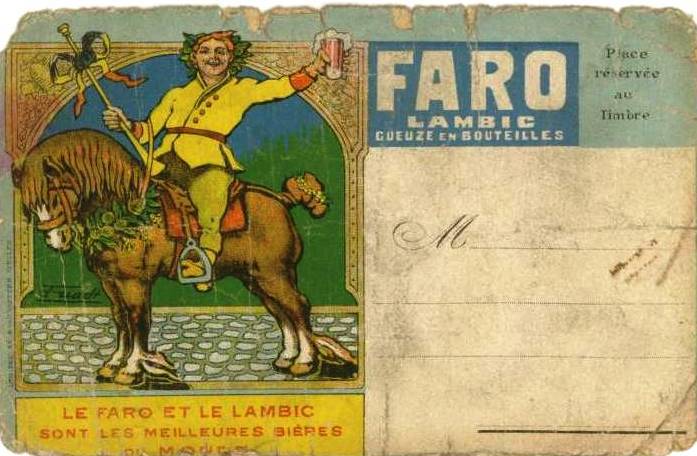

Il “Faro” che illumina Bruxelles

Tutti sappiamo quanto il lambic abbia recentemente stregato gli appassionati di casa nostra e come siano amate ed apprezzate le gueuze, le kriek, le framboise, le druiven con acini d’uva e così via, ma nessuno sa sfuggire all’irresistibile fascino del faro, da metà del cinquecento la bevanda per antonomasia della gente di Bruxelles. Nemmeno io, più di trent’anni fa, rimasi insensibile a quello che mi venne presentato come “il lambic delle donne e dei bambini”. Non tenni conto di quel pregiudizio e ricordo estenuanti pub-crawl nei caffè che ancora lo tenevano, primo tra tutti ovviamente “Le Père Faro” al 442 della Chaussée d’Alsemberg. Limitandomi a citare solo i caffè cittadini, ricordo bevute memorabili di faro al Laboureur di Place de la Constitution e alla celeberrima Bécasse di Rue Tabora (entrambi poi scaduti servendo “lambic doux” cioè lambic addolcito direttamente con zucchero e non da un assemblaggio a cui viene aggiunto zucchero bruno candito) e più recentemente allo Zageman di Avenue de Laeken che serviva a prezzo popolare il Faro di Cantillon, molto raro da trovare al di fuori dell’amatissima birreria-museo e del ristorante ‘t Spinnekopke di Place Jardin aux Fleurs, col quale la famiglia Van Roy ha da qualche anno rotto i rapporti.

Tutti sappiamo quanto il lambic abbia recentemente stregato gli appassionati di casa nostra e come siano amate ed apprezzate le gueuze, le kriek, le framboise, le druiven con acini d’uva e così via, ma nessuno sa sfuggire all’irresistibile fascino del faro, da metà del cinquecento la bevanda per antonomasia della gente di Bruxelles. Nemmeno io, più di trent’anni fa, rimasi insensibile a quello che mi venne presentato come “il lambic delle donne e dei bambini”. Non tenni conto di quel pregiudizio e ricordo estenuanti pub-crawl nei caffè che ancora lo tenevano, primo tra tutti ovviamente “Le Père Faro” al 442 della Chaussée d’Alsemberg. Limitandomi a citare solo i caffè cittadini, ricordo bevute memorabili di faro al Laboureur di Place de la Constitution e alla celeberrima Bécasse di Rue Tabora (entrambi poi scaduti servendo “lambic doux” cioè lambic addolcito direttamente con zucchero e non da un assemblaggio a cui viene aggiunto zucchero bruno candito) e più recentemente allo Zageman di Avenue de Laeken che serviva a prezzo popolare il Faro di Cantillon, molto raro da trovare al di fuori dell’amatissima birreria-museo e del ristorante ‘t Spinnekopke di Place Jardin aux Fleurs, col quale la famiglia Van Roy ha da qualche anno rotto i rapporti.

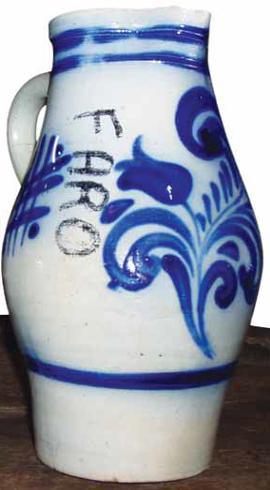

Naturalmente avevo un posto segreto dove nascondermi e tuffarmi nel passato di una città che sentivo sempre più mia. Era il caffè “Au Vieux Chateau d’Or” in Rue Delvaux (ora credo trasformato in un ristorante orientale) dove avevo stabilito un rapporto di puro affetto con l’attempata patronne che ripetendo un gesto antico mi spillava un “half and half ”, cioè metà faro e metà kriek (Eylenbosch per la cronaca) in un capiente bicchiere esclusivo chiamato “Charel”. Anticamente il faro si serviva solo dalla botticella ed era ottenuto dall’assemblaggio in parti uguali di lambic di circa 5 gradi alcolici con la mars o petite bière di circa 3 gradi, fatto poi maturare in botte per circa due anni. Raramente tale procedimento veniva effettuato dai birrai stessi ma quel compito veniva svolto dai “gereedmakers”, cioè i preparatori, che acquistavano lambic e mars per ottenere il faro. I caffè di Bruxelles abbandonarono il faro a partire dal 1924 per puntare sulla più remunerativa gueuze (citata per la prima volta nel 1844 col nome di “lambic in bottiglia”) per la quale si utilizzava il lambic migliore per lasciare al faro il lambic molto giovane o di seconda scelta.

Naturalmente avevo un posto segreto dove nascondermi e tuffarmi nel passato di una città che sentivo sempre più mia. Era il caffè “Au Vieux Chateau d’Or” in Rue Delvaux (ora credo trasformato in un ristorante orientale) dove avevo stabilito un rapporto di puro affetto con l’attempata patronne che ripetendo un gesto antico mi spillava un “half and half ”, cioè metà faro e metà kriek (Eylenbosch per la cronaca) in un capiente bicchiere esclusivo chiamato “Charel”. Anticamente il faro si serviva solo dalla botticella ed era ottenuto dall’assemblaggio in parti uguali di lambic di circa 5 gradi alcolici con la mars o petite bière di circa 3 gradi, fatto poi maturare in botte per circa due anni. Raramente tale procedimento veniva effettuato dai birrai stessi ma quel compito veniva svolto dai “gereedmakers”, cioè i preparatori, che acquistavano lambic e mars per ottenere il faro. I caffè di Bruxelles abbandonarono il faro a partire dal 1924 per puntare sulla più remunerativa gueuze (citata per la prima volta nel 1844 col nome di “lambic in bottiglia”) per la quale si utilizzava il lambic migliore per lasciare al faro il lambic molto giovane o di seconda scelta.

Nel 1980, dopo più di mezzo secolo, la rinascita di questa bevanda ebbe un impulso decisivo grazie alla costituzione della Confraternita dell’Ordine del Faro che ha sede in Rue de Chêne e che, segno dei tempi, ha addirittura una, seppur timida, pagina facebook. Oggi è un po’ più facile trovare il faro in città, ad esempio quello sublime di Cantillon al Moeder Lambic, sia in centro, in Place Fontainas, che a St. Gilles in Rue de Savoie, quello potabile di Girardin al Warm Water di Rue des Renards e quelli troppo dolci di Lindemans, nel bellissimo Poechenellekelder vicino alla celeberrima statuetta del Manneken-Pis e di Mort Subite, nell’omonimo storico caffè di Rue Marché aux Herbes Potagères.

FARO, UN NOME CHE SI PERDE NELLA LEGGENDA

In molti si domandano l’origine del nome faro ma purtroppo risulta impossibile dare una risposta attendibile. Tra le tante versioni mi piace sposare quella raccontata da Charles Fontaine, il corpulento e baffuto titolare del citato caffè Le Père Faro, legata alla leggenda di tal Hugues, signore di Kartensteen, nei dintorni di Bruxelles, che, non trovando una birra che riuscisse a soddisfare il suo gusto organizzò un concorso al quale parteciparono numerose birrerie. Gli piacque, su tutte, quella della Brasserie de la Haute Pinte che lo portò ad esclamare “Mastro Géry Knaps, la vostra birra è meravigliosa, vivace e pastosa, gagliarda e orgogliosa (faraude)”, da cui deriverebbe il nome “faro”.

Articolo tratto da Fermento Birra Magazine n. 3