L’importanza dell’etichetta tra informazione e marketing

Se non siete un’opera d’arte, almeno indossatene una, esortava Oscar Wilde. L’analogia tra ciò che rappresentano gli abiti per il genere umano e le etichette per la nostra bevanda preferita è particolarmente stringente, sia dal punto di vista normativo che da quello estetico. Come a noi bipedi parlanti non è consentito girare per strada in costume adamitico, allo stesso modo la legislazione europea impedisce la commercializzazione di birre prive della fascia adesiva collocata al centro o sul collo della bottiglia e riportante ingredienti e altri dati obbligatori. Il regolamento UE 1169/2011 che ha cambiato, non in meglio come si vedrà, la precedente norma italiana sull’etichettatura dei prodotti brassicoli, ha fatto ragionevolmente temere che si perdesse l’unicità delle Westvleteren, le cui celeberrime bottiglie “nude” hanno probabilmente contribuito alla fama del birrificio in misura quasi pari alla loro rarità.

I monaci delle Fiandre Occidentali, che protestarono subito contro questo regolamento comunitario, per il momento hanno potuto mantenere la loro unicità grazie ai propri tappi, che riportano quasi tutte le informazioni legalmente necessarie, ma quando si tratta della longa manus della burocrazia i pericoli non possono mai essere considerati del tutto sconfitti o superati. L’unico fattore in cui l’analogia tra abiti ed etichette non si può applicare è quello dello sviluppo cronologico: se fin dai primordi l’essere umano ha cercato di coprire le proprie nudità con pelli animali, foglie o brandelli di tessuto di qualsivoglia origine, le etichette propriamente dette sono un fenomeno relativamente recente nella storia della birra. La loro origine risale alla seconda metà dell’Ottocento, parallelamente alla diffusione delle bottiglie in vetro come oggetti di consumo sempre più di massa. Prima della svolta rappresentata dalla produzione industriale del vetro, questo materiale era un bene di lusso e, di conseguenza, le bottiglie erano recipienti poco usati per bevande popolari come le birre. La ridotta presenza di esemplari in circolazione non aveva generato la necessità di studiare e realizzare vere e proprie etichettature, dal momento che per l’uso domestico era sufficiente distinguere le diverse tipologie birrarie marchiando le bottiglie con uno sbuffo di vernice o di calce, analogamente a quanto veniva fatto per le botti nelle cantine, mentre per eventuali cervoge celebrative e commemorative di particolare pregio il produttore poteva usare un vetro serigrafato.

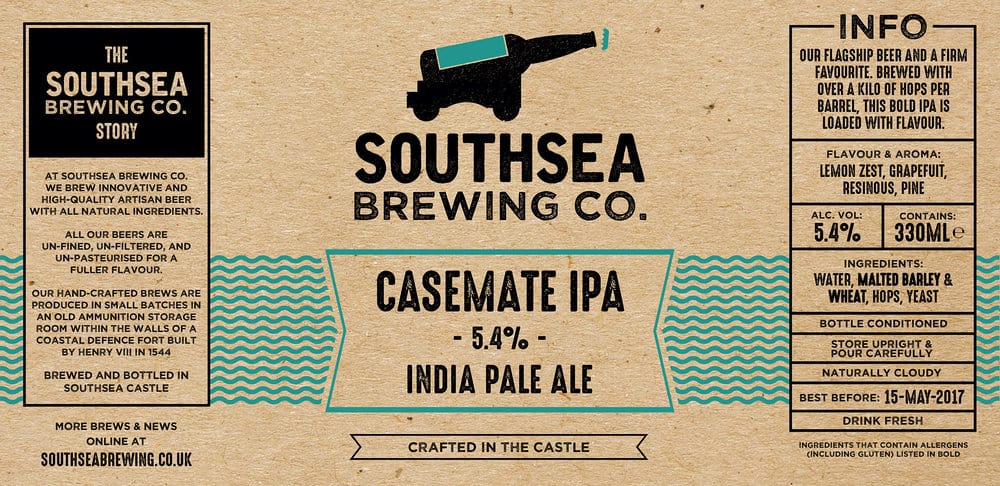

Ma partiamo dal prosaico, ovvero dagli obblighi di legge: quali sono le informazioni che devono comparire in etichetta? Il primo elemento è, ça va sans dire, la denominazione dell’alimento, che, nel caso della birra è quella prevista dalla legge n. 1354/1962: che specifica come sia obbligatorio, quanto sufficiente, riportare in etichetta il termine “birra”. A tal proposito si apre l’annosa discussione se la famigerata classificazione stilata per meri fini tributari con le sue creature mitologiche come “birra leggera”, “speciale” e la sempre viva “doppio malto”, autentico incubo di ogni divulgatore birrario, debba necessariamente trovare posto in etichetta. Il testo di legge asserisce che [il] prodotto può essere denominato “birra speciale” se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e “birra doppio malto” se il grado Plato non è inferiore a 14,5. La presenza del verbo modale potere e non del grammaticalmente analogo ma semanticamente opposto dovere parrebbe escludere un obbligo cogente e dar quindi ragione ai numerosi birrifici artigianali che si rifiutano di apporre sulle proprie etichette una definizione che tanta confusione ha creato in generazioni di consumatori. Non ci dimentichiamo che sempre in tale ambito la recente legge 28/7/2016 n. 154 ha codificato i requisiti affinché una birra possa essere definita “artigianale”, introducendo di fatto una nuova categoria merceologica. Prima di tale definizione era accaduto che uffici annonari fin troppo zelanti avessero multato microbirrifici che avevano usato la dicitura “artigianale” in etichetta e che altri artigiani, per evitare di incappare nella scure delle interpretazioni più restrittive della legge, avessero adottato un uso creativo della punteggiatura scrivendo Birra.Artigianale. Ma veniamo all’elenco degli ingredienti. La legge stabilisce che le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2% in volume non hanno l’obbligo di riportare gli ingredienti in ordine decrescente di peso così come registrati al momento del loro uso nella produzione.

Certo è che la mancata elencazione degli ingredienti basilari non aiuta il consumatore a prendere consapevolezza con le materie prime della birra, come non aiuta a rendere maggiormente trasparente il prodotto. Per quanto riguarda gli allergeni, questi devono essere evidenziati in modo chiaro e senza confusione all’interno dell’elenco degli ingredienti (solitamente viene usato il grassetto) se previsti. Anche in questo caso infatti c’è un escamotage, perché anziché scrivere ad esempio “orzo” o “frumento”, il birrificio può optare, in caso di assenza della lista degli ingredienti, per una generica dicitura “contiene glutine”. Devono essere sempre presenti le indicazioni della quantità netta dell’alimento e il termine minimo di conservazione, da non confondere con la data di scadenza (una birra bevuta oltre il TMC potrebbe aver perso alcune o quasi tutte le caratteristiche organolettiche ma non sarà mai pericolosa per il consumatore). Non tutti sanno che la frase “da consumarsi preferibilmente entro” non è obbligatoria per i prodotti con tenore alcolico superiore al 10% in volume.

Un altra informazione che deve essere riportata sono le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego, indispensabili per evitare alterazioni e modifiche al prodotto di natura igienico sanitaria ed organolettica. Nel nostro caso si traduce solitamente con la dicitura: conservare in un luogo fresco e al riparo dalla luce. Non deve mancare neanche il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del soggetto giuridico responsabile del prodotto e delle informazioni riportate in etichetta. Per quanto riguarda invece il paese d’origine o il luogo di provenienza va inserito nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore il consumatore, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine. Per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol è obbligatorio riportare il grado alcolico, espresso in percentuale per volume di liquido. Fondamentale il numero di lotto identificativo della partita, importante per la rintracciabilità in caso di ritiro o richiamo del prodotto non conforme. A queste informazioni obbligatorie dettate dalla normativa europea si aggiunge la località e l’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Per quanto riguarda invece la dichiarazione nutrizionale, attualmente non è prevista per bevande con più di 1,2 % di alcol in volume.

Quindi non è obbligatorio per la birra, anche se è sempre possibile riportarla volontariamente. In Europa, a differenza di quanto avviene negli USA, non è inoltre necessario specificare in etichetta la pericolosità della birra, come di qualunque altra bevanda alcolica, durante la gravidanza o prima di mettersi alla guida di un automezzo o di manovrare un macchinario industriale. La legislazione ha naturalmente anche la sua pars destruens, vietando alcune pratiche che un produttore scaltro e spregiudicato potrebbe decidere di mettere in atto: pur non esistendo un disciplinare che vincoli al rispetto degli stili birrari non è possibile dare al prodotto un nome fuorviante rispetto al contenuto e chiamare White Dream una Stout o Black Passion una Blanche esattamente come non si può scrivere Vesuvio (o illustrare l’etichetta con un’immagine del vulcano) su una latta di pomodori pelati confezionata a Parma. Questa norma di buon senso non ha però impedito, almeno finora, a una nota industria birraria danese di scrivere Strong Ale sull’etichetta di una birra che è in realtà una lager. Parimenti, non è consentito valorizzare il prodotto esibendo come distintive e precipue caratteristiche che siano in realtà comuni a quasi tutte le birre, ad esempio: contiene luppoli, ricca di malto o a fermentazione naturale, o ancora vantando proprietà inesistenti o non verificate scientificamente come favorisce le prestazioni sportive o il grande classico stimola la produzione di latte nelle puerpere.

Una volta esauriti gli obblighi di legge, tutte le ulteriori parole e immagini che compaiono su un’etichetta diventano un’opzione a scelta del birrificio e quindi, al fondo della questione, una scelta di marketing: elencare per esteso gli ingredienti di base o addirittura specificare le varietà di malti, luppoli e lieviti impiegati o ancora esplicitare informazioni tecniche come il grado Plato o le IBU. Anche la ben nota dicitura prodotta secondo la legge di purezza del 1516 presente su molte birre tedesche anche industriali è una scelta di comunicazione ben precisa: si informa il consumatore che il produttore in questione segue la tradizione bavarese, poi divenuta genericamente tedesca, di rifiuto dei succedanei del malto d’orzo, malgrado ciò non sia più un obbligo di legge dopo che la Comunità Europea ha costretto la Germania, fin dal 1992, ad abrogare il Reinheitsgebot per non ostacolare la circolazione di birre di altri Paesi comunitari prodotte con succedanei, esattamente come ha imposto all’Italia di accettare la pasta prodotta anche con grano tenero.

Più di un birrificio rende la sua etichetta l’analogo di un software open source, permettendo di ricostruire quasi completamente la ricetta, più è evidente che il suo target di riferimento sia in primo luogo rappresentato non dalla massa dei consumatori ma dagli appassionati che conoscano la differenza tra malto Maris Otter e Golden Promise e sappiano dare un significato al numero corrispondente alle unità di amaro. Allo stesso modo, l’indicazione della data di confezionamento accanto al TMC è un’informazione aggiuntiva che il birrificio offre al consumatore finale per valorizzare la freschezza del prodotto, inchiodando alle proprie responsabilità distributori e publican che dovessero stoccare troppo a lungo birre (IPA e NEIPA in primis) che, per tipologia e caratteristiche organolettiche, andrebbero consumate il più rapidamente possibile. In un contesto generale di sempre maggiore attenzione per la filiera corta e la valorizzazione delle materie prime locali, è ovvio che un birrificio agricolo o che comunque utilizzi materie prime autoprodotte o a “chilometro zero” ne dia adeguata evidenza in etichetta. Anche l’industria sta peraltro rincorrendo questo trend e creando, al solito, confusione e disorientamento da sfruttare a proprio vantaggio, chiacchierando di cereali nostrani, aggettivo che naturalmente non vuole dire nulla senza un preciso inquadramento geografico. Per converso, la tradizionale ritrosia dei birrai belgi a parlare dettagliatamente degli ingredienti utilizzati nelle loro ricette ha il suo riflesso anche nelle etichettature in cui a volte si “dimenticano” alcuni dettagli, in primis le spezie: anche se ormai qualunque appassionato che si rispetti sa che tutte e tre le Rochefort contengono coriandolo, né il nome di questo ingrediente né la generica dicitura “spezie” è presente su alcuna etichetta di queste stupende birre trappiste.

Quando si entra nel campo della pura estetica, ovvero del design, della grafica e delle illustrazioni delle etichette, il nostro iniziale parallelo con l’abbigliamento diventa veritiero al punto da poter validare per le label birrarie anche le frasi fatte che accompagnano il rapporto tra le persone e il loro vestiario. Così come l’abito non fa il monaco, una bella etichetta non fa una buona birra, ma può attrarre in modo irresistibile l’occhio e la mano del consumatore di fronte a un frigo o a uno scaffale. D’altra parte bisogna prestare attenzione perché esistono, ahimé, birre anche artigianali con bellissime ed eleganti etichettature ma dal valore organolettico molto modesto. Per quanto riguarda l’efficacia di una scelta estetica rispetto ad un’altra, non ci sono regole fisse né ricette che garantiscano il successo più di altre: il minimalismo postmoderno di The Kernel, Moor o De Molen ha avuto lo stesso impatto vincente della sovrabbondanza grafica di Bevog. Ciò che è importante, in questo caso, è la coerenza percepita tra scelta grafico-estetica e immagine complessiva del birrificio, analogamente a quanto avviene per un pub rispetto agli arredi, alla tap list e all’aspetto dei menù. Da osservatore ho sempre notato con curiosità anche la grande attrattiva che l’etichetta, peraltro non particolarmente fantasiosa o stravagante, di una nota strong lager industriale di produzione scozzese esercita su persone totalmente ignare circa il prodotto presente in bottiglia e il suo valore organolettico: un professionista della grafica pubblicitaria potrebbe forse spiegarne la ragione in modo più efficace di quanto io riesca a far capire la personale perversione che mi porta a emozionarmi per abborracciate etichette retrò belghe, inglesi e tedesche che i più giovani clienti del mio pub trovano inguardabili e respingenti.

Un’altra interessante linea di sviluppo che contraddistingue il nostro Zeitgeist è rappresentata dalla diffusione delle lattine nel mondo della birra artigianale: abbiamo già visto birrifici di successo italiani e stranieri cambiare le proprie grafiche, anche in modo piuttosto radicale, per adattarsi allo switch dalla bottiglia al cilindro metallico e, di conseguenza, alla fascia di clientela che guarda alle lattine con più simpatia e interesse. Ne vedremo sicuramente delle belle, sperando che siano anche buone.