Alla ricerca della birra perduta: riscoprire e produrre stili dimenticati

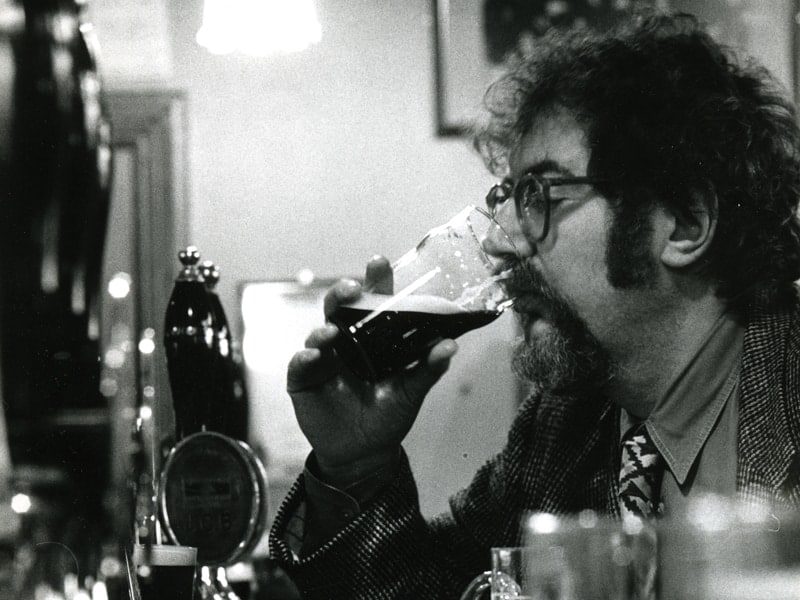

Quello che è il vasto e variegato panorama craft attuale è divenuto tale grazie ad un processo progressivo ed instancabile di recupero e ricostruzione di birre dal passato ad opera di homebrewer, curiosi, appassionati e birrai professionisti che hanno proposto, e continuano a sottoporre alla comunità birraria, innovazioni, interpretazioni moderne e riproposizioni storiche di vecchi stili. Questo lento fenomeno prende il testimone forse dall’opera dei primi pionieri americani, ma sicuramente anche dalla caparbia azione divulgativa di Michael Jackson, che con le sue esplorazioni agli albori del beer hunting ha portato alla luce diversità geografiche e storiche che hanno distinto una tradizione da un’altra con tutto il carico di materie prime e tecniche produttive proprie dei diversi contesti birrari internazionali. Per ogni beer hunter affascinato da questi scenari si è innescato, da qui in poi, un percorso di scoperta e riscoperta di tutto quanto è racchiuso dentro quella cantina misteriosa del passato, in cui ci sono birre che nessun vivente ha avuto modo contemporaneamente di bere e raccontare, ma che al limite abbiamo potuto conoscere solo e soltanto attraverso quest’ultima opzione puramente descrittiva.

Solo una decina di anni fa si sapeva che per gustare una gose si doveva essere molto fortunati a trovare un pub che aveva un canale tale da cui procurarsi la celebre birra di Bayerischer Bahnhof, oppure sperare di riuscire ad andare direttamente a Lipsia. I pochi fortunati erano a conoscenza della straordinarietà di un prodotto unico nel suo genere, salvato dal risucchio di un passato che ne aveva visto l’estinzione nel 1966. Il suo recupero si deve a Lothar Goldhahn, publican della città, che rintracciò un ex dipendente dell’ultimo produttore a chiudere, la Friedrich Wurzler Brauerei, il quale fu in grado di abbozzarne una ricetta che sarebbe poi stata prodotta presso la Schultheiss-Weisse-Brauerei di Berlino e poi servita presso il locale storico Ohne Bedenken, anch’esso recuperato. Pare siano stati dei semplici articoli apparsi sul quotidiano cittadino di Lipsia ad aver mosso la sua curiosità. Chissà cosa sarebbe stato se ci si fosse basati solo sulle indicazioni teoriche senza quelle tecnico-pratiche – e probabilmente anche gustative – di quell’ex operaio del birrificio: il risultato sarebbe stato lo stesso?

Oltre a stili sul baratro dell’estinzione ci sono anche alcuni esempi, ugualmente antichi, la cui produzione però non è mai cessata. È il caso delle Saison, anche se la tipologia ha conosciuto una profonda metamorfosi negli anni. Come avviene in molti stili, il tempo apporta cambiamenti per via di mutazioni sociali, industriali, o anche semplicemente per mode e tendenze che dettano i ritmi commerciali e quindi produttivi. La famiglia delle saison è un universo di birre formatosi soprattutto grazie alla presa di coscienza nei suoi confronti, alimentata dalla ricostruzione storica compiuta negli scorsi decenni. In molti di questi casi le varie distinzioni tra stili più definiti si sono evinte semplicemente dalla letteratura, o banalmente dalle numerose etichette ritrovate e confrontate tra loro. In passato spesso il nome di una birra coincideva con quello che al giorno d’oggi avremmo chiamato stile, per cui leggere di saison o di sue varianti come double saison, vieille provision, bière de table, o di quegli stili che si sono evoluti come bière de garde e grisette, è stato l’inizio di un processo di ricerca storica più approfondita che sfocia fino alla sperimentazione ed alla successiva riproduzione delle birre in questione, con qualche storia a lieto fine che ne vede la reale risurrezione. Il lavoro di Phil Markowski ed Yvan De Baets attraverso il libro Farmhouse Ales ha fatto breccia nel filone franco-belga, seguito da qualche sparuto buon esempio che sta rendendo questo mondo maggiormente decifrabile, per esempio attraverso i contributi di Roel Mulder del blog Verloren Bieren o di Dave Janssen di Hors Catégorie. Ma è possibile ricreare da zero, secondo indicazioni dettagliate, una birra di uno stile scomparso e che nessun bevitore vivente può vantare di ricordare? Se nessuno ha assaggiato una burton ale, una grisette o magari una broyhan non si può dire che sia facile realizzarne una, ma tantomeno che non si possa fare o che non valga la pena farla, anche perché nessuno può invalidarne il tentativo.

Il mondo birrario è pieno zeppo di esempi di questo tipo, più di quello che ci si possa immaginare. Prendiamo il caso di porter e stout, campo altrettanto esplorato a livello storico e terminologico e che vede spesso impegnate eminenze inglesi come Ron Pattinson, Martyn Cornell e Pete Brown a distinguere e far luce sulle fasi storiche che questi stili hanno attraversato e che spesso le caratterizzavano a tal punto da renderle birre estremamente dinamiche e mutevoli nel tempo. Le produzioni, le materie prime, e i birrifici stessi si evolvono nel corso della storia così tanto che i nomi che venivano affibbiati sulle etichette hanno creato una miriade anagrafica e terminologica di varianti stilistiche che, incrociate con qualche ricetta originale rinvenuta, creano filoni vintage davvero emozionanti. Tutto questo ha stimolato moderni birrifici vogliosi di sperimentare: imperial brown stout, mild porter, ci ricordano di quanto, semplicemente ed un po’ meccanicamente, analizzando varianti geografiche, linguistiche o commerciali, si possa riportare in vita qualcosa dal passato, o almeno provare l’ebbrezza di farlo.

In realtà, se è vero che adocchiare una denominazione storica con una minuziosa sequenza di indicazioni su come veniva prodotta può essere una buona partenza, è pur vero che sono cambiate e di molto sia le materie prime che i nostri gusti. Motivo per cui, per esempio, non basta neppure aggiungere qualche lievito non convenzionale o una particolare coltura di batteri per arrogarsi il diritto di affermare che si è prodotta una saison o un barley wine alla vecchia maniera. Probabilmente in questo modo ci si avvicina al risultato: ma acquisire un alone di gloria con questi artifici forse non è un buon modo per dirsi realmente consapevoli ed informati sullo stile storico preso a riferimento.

Il legame di una tradizione birraria con il tempo ed il luogo è qualcosa che va compreso a fondo. Potremmo anche ricreare in casa o assaggiare da un birrificio una birra che vede l’uso di lieviti “kveik”, oppure rispolverare gli scomparsi stili tedeschi, ma probabilmente certe interpretazioni finiranno sempre con l’essere apprezzate con quel pizzico di nostalgia e suggestione piuttosto che come una vera e rigorosa clonazione di uno stile estinto. Del resto, dobbiamo ribadirlo: è cambiato il livello qualitativo dei malti, non c’è più quella caratterizzazione propria di alcune acque storiche, si sono standardizzate le sale cottura e i fermentatori, e così via.

È una sciocchezza produrre birre storiche? Assolutamente no, anzi, è un buonissimo pretesto per approfondire i rapporti tra storia, produzione e società nel corso dei secoli passati e attraverso i luoghi del mondo. Ed è proprio questo approccio che probabilmente è alla base della buona o cattiva riuscita del tentativo. Se si cerca davvero di comprendere dalle fonti quello che uno stile dimenticato poteva rappresentare in passato e ci si sforza di avvicinarsi alle materie prime in questione, con la consapevolezza di non poter far rivivere esattamente lo stile estinto, allora tutto diventa estremamente divertente, formativo e magari rischia di essere anche paradossalmente innovativo. Ma se invece si cerca di appioppare un nome vintage soltanto per rendere appetibile il frutto della voglia di distinguersi, evidentemente l’operazione non avrà il minimo senso logico, e non sarà certamente un nome a far apparire la birra più gustosa o più sgradevole. D’altronde, “ciò che chiamiamo rosa, anche con un altro nome, conserva sempre il suo profumo”.